|

|

Desde

mi balcon: diez parrafos de memoria contra la pandemia del olvido Desde

mi balcon: diez parrafos de memoria contra la pandemia del olvido

(Septimo round, ¿Final?) Roberto Zurbano

La pandemia transformó el mundo: contagio, confinamiento y distanciamiento

limitaron el activismo tal y como lo ejercíamos antes, obligándonos a

replantear las funciones del activismo tras la actual situación sanitaria,

para llegar a quienes requieren más apoyo y comprensión social; personas

que no pudieron acatar el “Quédate en tu casa”, por el estado de sus

viviendas (insalubridad, hacinamiento), bajos salarios, dependencia del

mercado informal y falta de condiciones básicas. Su cotidianidad le obliga

a estrategias de sobrevida. No clasifico sus conductas como indisciplina o

marginalidad, ni justifico sus excesos, que nunca llegan a ser noticias,

sino descalificaciones y chistes sobre una población, casi siempre negra,

que reincide en colas, calles y barrios difíciles. No hay fotos o

testimonios que describan su realidad, sólo rumores y trampas de cierta

comodidad clasista que rechaza a esas personas y también a la complejidad

que significan. El análisis complejo termina oculto bajo la urgencia

sanitaria y se aplaza la respuesta equitativa, como una Aspirina acallando

un viejo dolor.

Uno de los errores estratégicos de la Revolución fue no convertir el

antirracismo en parte de su agenda política, combinar sus proyecciones

hacia adentro y hacia fuera de la nación, en un discurso crítico que

revisara la herencia colonial cubana y expusiera las mejores demandas de

una tradición antirracista que sigue siendo desconocida. Si desde el

principio el tema afloró en discursos, nunca llegó a convertirse en la

“cuarta tarea” tal y como la nombró el propio Fidel Castro, sino que fue

decretado su final cual si de una tarea administrativa se tratara y no un

esfuerzo emancipatorio que requería nuevas herramientas ideológicas,

políticas públicas similares a las que se aplicaron a mujeres, campesinos

e iletrados, junto a debates culturales propicios en aquella era de

descolonización, panafricanismo y derechos civiles que fueron los años

sesenta. Lo cierto es que el tema fue cubierto por un manto de silencio,

temor y devaluación política que no le permite emerger al discurso

político cubano sino cuarenta años después. Ningún otro tema de la

sociedad cubana estuvo tanto tiempo apagado ni fuera tan impunemente

marginado por la política como el tema racial.

Mas, los temas discriminatorios domésticos siguen sin ser noticias en

nuestra prensa. Hace apenas unos lustros ni eran aprobados por la

Academia, la Política y sus mercados. Hoy se explayan sin misericordia en

las calles y los medios alternativos. Saltan preguntas urgentes a un tema

que se escapa de cualquier solución o respuesta emergente. Se escuchan las

peores explicaciones y justificaciones sobre el racismo en voz de personas

que nunca antes habían escuchado o leído sobre el tema y hoy desarrollan

las tesis más indolentes e irresponsables. Ni siquiera preguntan a quienes

lo sufren o buscan información sobre los modos en que el discrimen racial

puede reproducirse. Mucho menos les asalta la posibilidad de que ellos

mismos puedan ser racistas. Ser poco solidario, superficial y

políticamente incorrecto frente al racismo es la nueva moda, multiplicada

exponencialmente en las redes sociales, donde se inserta en plataformas de

mayor calado, dentro y fuera de Cuba.

La actual situación pandémica no puede eclipsar otras cuestiones como la

salud socio-política de la nación. El racismo es, sin dudas, un tumor

silente de cuarenta años, convertido en enfermedad psico-social crónica,

hueco negro del pensamiento nacional donde se pierde todo esfuerzo de

memoria, crítica y reparación. A veces creo que aramos en el mar, pero

cada día crece el número de personas negras, mestizas y blancas que

adquieren su conciencia racial, junto a un respeto por la historia no

contada en las escuelas. Son seres con gran vocación de justicia,

arqueólogos de una verdad que fue enterrada bajo innumerables capas de

violencia social, dominación económica y oportunismo político. Estas

personas crearon los fundamentos para un activismo antirracista, cuando

todo era más difícil. Generalmente sufrieron burlas, castigos y

marginaciones, pero nunca abandonaron su misión.

Me honra nombrarles y ofrezco disculpas si olvido alguien:

Tomás Fernández Robaina en la Biblioteca

Nacional, Leyda Oquendo con su aula “José

Luciano Franco” en la Casa de África y su mirada crítica en el Archivo

Nacional, Lidia Turner desentrañando sofisticados prejuicios en la

Asociación de Pedagogos de Cuba, Sergio Giral,

Gloria Rolando y

Rigoberto López en el ICAIC, Julia

Mirabal en la televisión cubana, Gisela Arandia

en el proyecto Concha Mocoyú del Solar de La California,

Tomas Gonzales en la

búsqueda de un teatro negro y su poética del trance,

Inés María Martiatu (Lalita) iluminando a los

dramaturgos de El Puente, Alberto Pedro asesorando la Sociedad Cultural

Yoruba, la peña de Gerardo Alfonso en La Madriguera, el trabajo homérico

(y también de Sísifo) de la Fundación Pablo Milanés,

Lázara Menéndez en la Facultad de Artes y Letras y Regla Diago en el ISA,

los guiones de radio de Georgina Herrera y los

de televisión de Maité Vera, figuras como la actriz

Elvira Cervera, los actores Tito Junco y

Alden Night, los escritores

Tato Quiñones,

Eliseo Altunaga y

Eloy Machado (El Ambia) con su peña rumbera en los jardines de la

UNEAC, que simultaneaba con las creadas por

Rogelio Martínez Furé en el Conjunto

Folklórico Nacional todos los sábados y por

Salvador Gonzales en el

callejón de Hammell, cada domingo.

Pedro Pérez Sarduy,

entre Londres y La Habana, entrevistaba a quienes se atrevieron a

colaborar en su Afrocuba y Afrocuban voices, libros que fueron leídos en

la secreta complicidad del underground habanero.

Párrafo aparte merece la figura fantasmagórica, todavía incómoda, de

Walterio Carbonell, regando anécdotas

y manuscritos por los pasillos de la Biblioteca Nacional ante un grupo de

escritores jóvenes, fascinados por sus años parisinos, colgando una

bandera cubana en la Torre Eiffel, sus triunfos eróticos, su amistad con

Fidel Castro en la Universidad, su corta

carrera diplomática, su castigo político y su único libro publicado,

convertido en objeto de culto. Walterio Carbonell, a punto de celebrar su

centenario, es el gran desconocido de la cultura cubana: este singular

pensador marxista rompe los modos de abordar el tema racial y propone un

diálogo sobre el lugar de los negros en nuestra sociedad, desmontando la

tradición racista colonial y republicana que hereda la revolución. Eso

bastaría para homenajearle, pero queda su labor pedagógica fuera de las

aulas: su famoso curso délfico antirracista dictado a jóvenes seguidores

que disfrutamos su sabiduría, su carcajada socrática y el desparpajo

impropio de un marxista. Mi generación tuvo la fortuna de encontrar en

Walter, al verdadero maestro no sólo en ideas, sino en acciones críticas y

tareas intelectuales que estimuló en nosotros. Muchos le debemos algo más

que un texto a su legado, aun escamoteado por la agudeza y actualidad de

su crítica, su temprana propuesta antirracista y la consecuente biografía

política de la cual nunca renegó.

El tema racial no atraía mercados académicos ni agendas de oposición

política, hasta que Carlos Moore en 1964

describe la Revolución Cubana como un proceso racista; nadie crea que es

un descubrimiento de los actuales opositores. El interlocutor natural de

Moore pudo ser Walterio Carbonell, cuya crítica a la herencia racista de

la Revolución y otras osadías, le costó ostracismo hasta su muerte en el

2008. El debate racial que viene de los sesenta del siglo XX hasta hoy,

debe sus claves fundamentales a las obras desconocidas en Cuba de Walterio

Carbonell y Carlos Moore, ambos internacionalmente reconocidos. Uno, murió

en Cuba, lleno de respeto y propuestas para su viejo amigo Fidel. El otro,

brillante analista, pierde los estribos cuando recuerda a su enemigo

Fidel. La única persona que cita a Moore en Cuba es Fernández Robaina en

su curso Historia Social del Negro que dicta hace treinta años en la

Biblioteca Nacional. Me pareció injusto que Moore difamara a Tomasito y se

lo dije personalmente cuando le conocí en San Salvador de Bahía, noviembre

del 2011.

Así, no solo dentro de Cuba se genera crítica al racismo en el periodo

revolucionario, varias figuras y plataformas insertan este debate en el

contexto internacional; este se articula en tres territorios de disputa.

El primero ubica esta lucha en el diferendo político entre Cuba y Estados

Unidos. El segundo, en el contexto latinoamericano, en el cual algunos

cubanos de la isla han logrado se han insertado como parte de los

movimientos sociales de los últimas tres décadas. Y el tercero, es la

geopolítica, donde el antirracismo se erige como necesidad política que

recorre el rol de Cuba en África, desde la presencia del Che en el Congo

hasta el discurso de Fidel Castro en la primera Cumbre contra el Racismo (

Durban, Sudáfrica, septiembre del 2001), sin obviar los recientes

conflictos en Bolivia, Venezuela y Colombia. Son territorios políticos en

disputa permanente, que articulo en otro texto, destacando su dimensión

estratégica global. Solo las menciono para mostrar que el silencio y

vaciamiento ideológico que sufrió hasta ayer el debate racial dentro de

Cuba fue una falla estratégica que hoy impide diseñar una crítica orgánica

al racismo como opresión local y global, abandonando una herramienta

política, más útil al discurso hegemónico capitalista que a los proyectos

de izquierda en Latinoamérica.

Explicaré cómo se expresa este conflicto en Cuba ahora mismo: El asesinato

de George Floyd, causó gran repulsa y numerosas protestas en el mundo;

pero estas son ilegales en Cuba y solo

emitimos algunas declaraciones personas y grupos antirracistas, pero

los medios oficiales fueron quienes monopolizaron las respuestas cubanas

ante el crimen. En la mayoría de los casos la crítica al racismo en

Estados Unidos se desvinculó de la crítica al racismo en otros países. Se

desató en América Latina una ceguera ante el racismo local y Cuba no fue

la excepción. La crítica al crimen racista en Estados Unidos no se hizo

desde una conciencia política suficientemente crítica y autocrítica que,

al aprovechar políticamente la noticia, ofreciera algunas razones del

antirracismo cubano o anunciara los esfuerzos que se proyectan contra

dicho flagelo en la isla. Fue un mal uso político del crimen afroamericano

que, al final, desarticula los esfuerzos por combatir el racismo dentro y

fuera de Cuba.

Aquel crimen desató una fiebre racista en Estados Unidos que

se replicó en Miami cuestionando los

derechos del afroamericano, criminalizando las protestas y

justificando la brutalidad policial. Semanas después,

un policía mata a un joven negro

en Cuba y la respuesta racista de Miami, junto a crecientes voces

racistas dentro de Cuba, se revierte; es decir, ellos mismos defienden los

derechos del joven negro y culpan la policía y gobierno cubanos de racista

y violador de los derechos humanos. Ante dicho giro político, la mayoría

de los grupos antirracistas cubanos les cuesta posicionarse ante el

crimen; pues estando del lado del joven muerto, no comparten que los

racistas ahora se aprovechen políticamente del nuevo crimen para arreciar

sus acusaciones contra el gobierno cubano, a quien permanentemente hemos

demandado desmontar el racismo local. Fue una desagradable experiencia

coincidir en un punto con las mismas personas que semanas antes

minimizaron el crimen racista, criminalizaron protestas y defendieron la

policía de Estados Unidos. Luego, la policía cubana esperó 72 horas para

pronunciarse, en un sitio digital de la capital, no en la prensa nacional.

La declaración enfatiza el expediente criminal del joven asesinado,

informa que el policía actuó en legítima defensa y no refiere ningún

proceso legal. Lamentablemente, no existe en Cuba un Observatorio contra

el Racismo, ni otra institución efectiva donde dilucidar tales fenómenos.

A los pocos días, la oposición política convoca una marcha para el 30 de

junio, contra la brutalidad policial, esgrimiendo al joven asesinado como

bandera de la movilización. Esto sobrepasó las pequeñas acciones que

algunos grupos antirracistas propusieron y lanzó a muchas personas al

abismo ilegal que son las protestas, huelgas y marchas en Cuba. Las

tensiones previas a la manifestación revelaron las contradicciones,

diferencias y rupturas entre los grupos antirracistas cubanos. Aunque la

marcha no se dio, las discusiones y propuestas antirracistas de la última

semana quedaron impactadas por la posición que cada una asumió ante el

joven cadáver de Guanabacoa y la indignación colectiva fue sepultada bajo

el temor a ser considerados opositores, unos porque no lo son y otros

porque no les interesa ser vistos como tales. El hecho de considerar las

protestas socialmente irresponsables y parte de campañas anticubanas

exacerbadas en los últimos meses subordinó su papel crítico y apagó la

posibilidad de una demanda civil colectiva ante el hecho. Perplejidad y

descontento que pueden generar desconfianza y peligrosos desenfoques en

los propósitos de una lucha antirracista en Cuba, dispersando fuerzas

críticas que venían configurando una dinámica antirracista, en la cual

viejos y nuevos actores se reconocían en espacios y tareas comunes. Ahora

reaccionan cada cual por su cuenta: las que eligieron el silencio y no

vieron la causalidad racial del crimen, los que se callaron y pensaron en

la posibilidad de un crimen racial, aunque indemostrable; los que

quisieron exigir una respuesta de la policía y el gobierno, los que nunca

dudaron que fue un crimen racial y hablaron de racismo estructural, los

que se sumaron a otras agendas no racializadas… En fin, la cantidad de

reacciones y tendencias dentro del antirracismo cubano parece dividirse

cada día en nuevos fragmentos ideológicos.

¿Qué hizo posible que varios grupos antirracistas no se declararan en

contra de la agresividad policial en colas, calles y barrios, ni

pronunciarse ante la muerte de un joven negro? Un argumento es que las

mismas razones de estos grupos fueron esgrimidas por grupos de oposición y

otros indignados por el crimen; situación que ofrece un sencillo análisis:

hay una movida antigubernamental que no es apoyada por estos grupos

antirracistas que tienen una mirada crítica sobre el hecho y no encuentran

espacio social ni político donde expresar sus críticas, encabronamiento o

apoyo, si es el caso. Otro argumento es la falta de entrenamiento cívico y

practicas autónomas que les permita decidir asertiva y velozmente desde su

responsabilidad pública. El tercer argumento es la falta de instituciones

propias que ya he explicado en otra parte. Es difícil imaginar entre las

instituciones cubanas cuál podría cumplir esta función desde sus

estructuras verticalizadas y visiones conservadoras sobre un tema de

difícil consenso social y político. Ninguna habría resistido tales

demandas, al carecer de las herramientas y el entrenamiento que requiere

un espacio legal y emancipatorio donde personas y grupos sociales

oprimidos puedan ser escuchados, defendidos o simplemente, aliviar sus

conflictos.

En los años noventa el activismo antirracista buscando compartir sus

propuestas en medio de la crisis económica, se acercó a instituciones

culturales y académicas que ya trabajaban indicadores raciales. Nombro

solo aquellas que tenían la cuestión racial como objeto social, entre

otros temas, aunque no priorizaran estrategias para alcanzar suficientes

herramientas para abordar un tema que requiere conocimientos, practicas

transdisciplinarias, debate social y políticas públicas. Y, también, las

experiencias de un activismo práctico, consciente de la complejidad del

tema que, durante largo tiempo, ha producido alertas, conocimientos,

análisis, prácticas y propuestas desestimadas una y otra vez. Las visiones

institucionales están abandonando aquella visión tranquila con que,

durante los noventa, recibían visitas de

Trans-África, Pastores por la Paz, senadores

del Black Caucus o del parlamento brasileño, donde explicaban a visitantes

como Harry Belafonte, Danny Glover, Alice

Walker, Lucius Walker o Abdías Do

Nascimento las diferencias entre los negros de USA y de Cuba. Los

visitantes esgrimían sonrisas cuando escuchaban tales historias, casi

nunca contada por los propios negros cubanos. Con paciencia, años después

encontrarían un modo de escucharnos y saber de nuestra tradición

antirracista, figuras, instituciones y sucesos claves. Vale nombrar tales

instituciones para recordar cuándo y cómo se emplazan frente al racismo:

las fundaciones Fernando Ortiz y

Nicolás Guillen, el antes Centro y hoy

Instituto de Antropología, la Casa de África, el

Centro de Estudios de África y Medio Oriente, la

Casa del Caribe (su festival y su revista), la

Casa Fernando Ortiz en Santiago de Cuba, en

Centro Memorial Martin Luther King, Archivo Nacional de Cuba, la

Sociedad Cultural Yoruba y otras que

quizás tuvieran tal encargo social, asumido con discreción, siempre

esperando señales del Olimpo y neutralizando los focos de resistencia

creado por activistas que lograban llegar a sus predios e insertar las

discusiones sobre racismo en Cuba. Todo fue apareciendo después, en Temas,

Del Caribe, Caminos, Catauro y La Gaceta de la UNEAC, entre otras

revistas.

La UNEAC, entonces en plena efervescencia crítica fue espacio de

encuentros con Fidel Castro sobre el tema racial entre 1998 y 2001, sus

análisis, hoy inencontrables, hacían esperanzadoras las madrugadas en el

Palacio de Convenciones. Era usual la discusión antirracista en el

Festival Caracol de la Asociación de Radio, Cine y Televisión, capitaneada

por Lizette Vila, cuyo activismo abrió muchos closets de la sociedad

cubana. El proyecto antirracista por excelencia fue

Color Cubano, que cada mes removía

prejuicios, al impertinente y rotundo estilo de Gisela Arandia. Color

Cubano fue abortado como proyecto social antirracista de la UNEAC por la

propia institución tras su Congreso celebrado en el 2007, con un vil

algoritmo de la Fundación Nicolás Guillen

y en su lugar apareció la actual

Comisión Aponte. Apunto que gracias a la presión de Color Cubano se

creó la Comisión contra la Discriminación Racial que, bajo la egida del

entonces vicepresidente Esteban Lazo, sesionó dos años en el Palacio de la

Revolución. Su última sesión dedicada a la educación fue la única en la

que Tomasito y yo participamos. Poco después,

Torres Cuevas la acogió en la

Biblioteca Nacional. Allí la vimos congelarse entre acuerdos, desacuerdos

e ilusiones perdidas. Si alguno de estos u otros espacios institucionales

se activaran en función de las urgencias que el activismo ha listado en

las últimas tres décadas, no sintiéramos ese silencio abismal que impide

una crítica responsable a los últimos eventos racistas. Dicho silencio

anuncia tempestades y nuevos actos racistas. Habrá que replantearse las

funciones del activismo antirracista y filtrar las actas de cada comisión

creada al efecto en los últimos veinte años que acumulan miles de horas,

páginas y demandas de varias generaciones cubanas. Es un fardo que crece

como el propio racismo, atravesando vertical y horizontalmente, como una

cruz, la espalda de la nación.

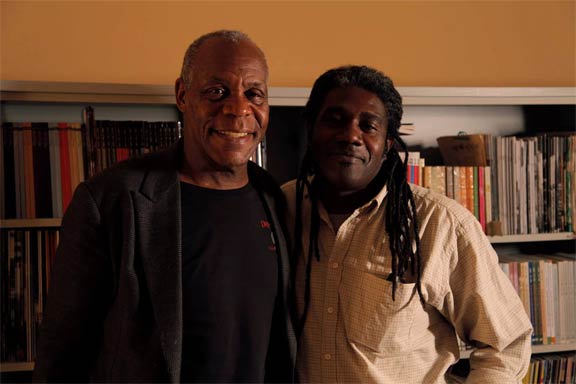

En Cayo Hueso, Centro Habana, Viernes 3 de julio y 2020. (La foto es de

Amilcar Ortiz)

#elclubdelespendru

#conciencianegra

#blackhistory

#NoVamosAParar

|