|

|

Convergencia y Elegia para Tomás y Walterio

Pedro

Pérez-Sarduy

6/1/2009

Dos viejos amigos partieron para siempre un domingo 13 de abril de 2008. Ambos modelaron en su momento mi oficio de escritor

-Tomás González Pérez y

Walterio Carbonell. Físicamente estuvimos lejos uno de otro, pero hubo coincidencias premonitorias que nos mantuvieron cerca hasta poco antes de su viaje. En la narración que sigue, les adelanto mi prerrogativa de alterar el orden cronológico de los acontecimientos.

Tomás y yo nacimos en la misma ciudad de Santa Clara, capital de la antigua provincia de Las Villas, al centro de la isla. El a finales de diciembre de 1938 y yo a mediados de mayo de 1943. Poco menos de cinco años de edad nos separaban, pero eran suficientes como para que nuestras respectivas vidas necesariamente no corrieran paralelas.

No recuerdo cómo fue que nos conocimos, pero de lo que sí estoy seguro es que fue en los alrededores del célebre Parque [Coronel] Leoncio Vidal, inaugurado en 1925, adornado por algunas de las más ilustres edificaciones neoclásicas de la ciudad –el Teatro la Caridad, el Ayuntamiento de la ciudad al lado de la Biblioteca Provincial; el exclusivo Liceo de Santa Clara (sólo para los peninsulares), al lado del Gran Hotel con su cine teatro “Cloris” en los bajos; la residencia de la insigne patriota y benefactora Marta de los Ángeles Abreu de Estévez; y al otro extremo del cuadrilátero, el Instituto de Segunda Enseñanza, donde yo intentaba terminar el bachillerato durante la segunda mitad de la convulsionada década de 1950.

Tomás nutría su innato talento pedagógico en la Escuela Normal para Maestros situada frente a la Estación Terminal de Trenes, al norte de la ciudad. Pero, evidentemente las muchachas del Instituto eran mucho más interesantes, tenían mucho swing, y se destacaban por desobedecer ciertos cánones sociales que imperaban en nuestra ciudad –y para allá iba Tomás tropicalmente vestido y calzado con sandalias, afocando con sus cuadernos y libros, siempre con una sonrisa a flor de labios.

En sus buenos tiempos, Santa Clara era una ciudad que hacía gala de un tipo de segregación racial tan innata, que casi todos los lugareños dábamos por sentado. Existían barriadas donde la mayoría de sus habitantes eran negros y mulatos (como el Condado, Dobarganes, la Chiruza o la Vigia); y otros habitados eminentemente por ciudadanos considerados blancos y otras variantes, principalmente ubicados en los alrededores del parque -el Carmen, la Pastora, Parroquia- o más alejados del centro como el reparto Santa Catalina, o el Capiro.

Por ironías de la vida, mis padres habían alquilado una pequeña casita que parecía de juguete en una zona donde apenas vivían familias ‘de color’. Estaba ubicada en la calle Martí, entre Luis Estevez y el Callejón de Lorda en la acera opuesta de la Logia de los Odd Fellows y la mueblería Don Lirón, que tenía en sus vidrieras un enorme muñeco llamado precisamente así, al cual los pequeños le teníamos terror, debido en parte a la desorbitada oscilación de los ojos.

Mucho tiempo después pude comparar su parecido con Asterix, el personaje galo de historietas cómicas, creado en 1959 por René y Albert, dos dibujantes de animación franceses. Una madrugada, a mediados de la década de 1950, nos despertamos sobresaltados por la sirena de los carros de bomberos, y el ajetreo en la calle. Nos tocaron a la puerta y tuvimos que evacuar nuestra casita porque Don Lirón estaba siendo devorado por un voraz incendio. Las llamas no llegaron a nuestra vivienda, pero lamentablemente Don Lirón se convirtió en cenizas y con él desaparecieron todas mis pesadillas.

Vivíamos a unas cuatro cuadras hacia el sur, de la famosa Parroquia del Carmen –de donde tomaba su nombre la barriada. Allí me habían bautizado mis padres a la edad de cinco años. Mi madrina se llamaba Dulce, una de las cuatro hermanas de mi padre y a quien quise mucho. Mi padrino, Victor Borrell era todo un caballero, extremadamente cortés, atento y servicial.

Contrario a la familia de mis padres que eran de clase obrera, la de mi padrino provenia de la clase media alta. El era un respetado ebanista -fabricante, restaurador y conservador de muebles antiguos- con lo cual se ubicaba en la escala superior de la aristocracia laboral -junto a torcedores de tabaco, linotipistas, mecánicos dentales, sastres, zapateros, tapiceros y talabarteros entre otros oficios- que presumían todos de vestir con elegancia tropical sin dejarse controlar por los tragos.

Dos de sus hermanas, Carmen y Adita, eran prominentes pedagogas graduadas en la prestigiosa y pública Escuela Normal para Maestros, además de ser profesoras titulares de piano. Ambas profesiones eran muy apreciadas por las familias ‘de color’. Retiradas ya de la enseñanza regular, por iniciativa propia habían fundado una escuelita privada instalada en dos habitaciones de la sólida residencia de la madre -una señora también de estirpe y cultura- situada a un costado de la Iglesia del Buen Viaje, adonde yo asistía para suplementar los cursos regulares de la Escuela Primaria Número 6. También daban clases de piano y solfeo, pero únicamente el sábado.

Mi padrino Victor me costeaba aquellos estudios, de lo cual estaba muy orgulloso. Tenía mucha afinidad con aquel ambiente tan disciplinado donde casi todos los niños y niñas eran ‘de color’. Regularmente ‘Padrino’, como me gustaba llamarlo, me premiaba mis adelantos con una salida al Café Parisién o a La Suiza, dos de las más deliciosas confiterías de la ciudad. La economía de mis padres no daba para esos gastos adicionales. Siempre le estaré agradecido a mi padrino, a su hermana Adita, mi maestra, y a toda esa familia por la prédica académica, intelectual y ética que inculcaron en mí desde muy temprana edad.

Tal vez el hecho de haber escogido la Parroquia del Carmen como escenario de aquel ritual del cual fui protagonista principal, se haya debido a la proximidad con nuestra casita. De cualquier forma, por capricho o coincidencia, el caso es que por el hecho de haber sido bautizado en la Pila [de agua] bautismal donde recibieron sacramento los primeros naturales de Santa Clara, me convertí por tradición en un pilongo de pura cepa.

En el parquecito de la Parroquia del Carmen, ubicada en un montículo y donde iba a patinar casi todos los días de mi niñez y parte de mi adolescencia, se erige un monumento de mármol a la memoria de los fundadores de la ciudad un 15 de julio de 1689.

Pero Tomás habría nacido en algún otro barrio mucho más mezclado racialmente, alrededor de la otra Iglesia de la Pastora.

Santa Clara tenía escuelas, clubes, sociedades, tiendas para blancos y gente “de color”. Por ejemplo, la Sociedad Bella Unión era para los negros de clase obrera. El requisito para lograr la membresía era desempeñar un oficio y tener un empleo. Al Club Gran Maceo, asistían mulatos y algunos negros de clase media-alta. El Liceo, para los peninsulares de origen, es decir los venidos de España; el Santa Clara Tenis Club, para los “blanquitos”, como dicen en la hermana isla de Borinquen.

Para colmo, el Parque Vidal tenía inteligentes barreras casi virtuales entre las cuales sociabilizaban los blancos (alrededor de la glorieta donde ejecutaba su música la banda municipal), los mulatos en el centro y los negros en la órbita exterior, hacia la amplia acera y las calles que rodeaban aquel perímetro de esparcimiento.

La costumbre era que los días sábado y domingo los varones paseaban contrario a las muchachas, con el propósito de que los individuos de ambos géneros pudieran disfrutar del escrutinio mutuo -pero cada grupo racial en su perímetro. Este tipo de segregación se aplicaba estrictamente durante el fin de semana y solo por la noche. Cada cual sabía su lugar.

Observando de lejos aquellos rituales fue tal vez que conocí a Tomás, pues al igual que yo –aunque no éramos los únicos- él declinaba mezclarse en ese o cualquier otro ambiente segregado.

Desde entonces fuimos amigos, casi hermanos. Nuestro empeño en sobresalir a través del esfuerzo de los estudios era algo que nos unía a pesar de que no había tradición en nuestras respectivas familias. En mi caso, me había convertido en un raro espécimen por el hecho de pasarme la mayoría del tiempo ensimismado en la lectura, en vez de salir ‘a buscar muchachitas por ahi’, como insistía con divertida preocupación la tía Ursulina, hermana de mi padre.

No tengo certeza cuándo nuestra rebeldía contra el racismo citadino nos llevó al consenso de darle el calificativo de aldea a nuestra ciudad. Tal vez fuera el mismo Tomás. De todos modos, aunque nadie ha reclamado tal autoría, quienes así la recordamos, sabemos por qué.

Sí recuerdo gráficamente a Tomás vestido con el precioso uniforme de los Boy Scouts. Aunque la institución en sí no discriminaba racialmente per se , eran contadísimos los exploradores de color que estaban en dicha organización -uno de ellos era Cantero, el más enigmático de los inseparables amigos de ‘buena familia’ de Tomás. Mi casita estaba situada a escasas dos cuadras de la oficina central (de la isla) camino al Teatro La Caridad, y de hecho al parque.

En aquel tiempo Tomás tendría unos 20 años. Por su edad, creo que habría sido Jefe de Tropa. La fundación de los Scouts, conocida en Cuba en su versión castellana como Exploradores, se sitúa entre 1913-14 en la sureña y portuaria ciudad de Cienfuegos, la segunda en importancia de Las Villas. Me imagino que los villaclareños afiliados a esa institución hubieran preferido a Santa Clara también como matriz, y no a la rival eterna ‘Perla del Sur’ -que hasta había recibido el gran honor de ser elogiada en una de las más hermosas guarachas de

Beny

Moré (1) -“Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí”-, razón más que suficiente para seguir considerando entonces a Santa Clara como una verdadera aldea.

Sin embargo, la ciudad tenía alcurnia, talento artístico e intelectual, héroes y mártires patricios y de la clase obrera y estudiantil, y hasta uno de los más notorios prostíbulos de la provincia, en cuya gestión empresarial trabajaba Benigno, uno de los más respetables tíos de mi numerosa familia paterna. Aquel ballú, burdel o ‘antro de perdición’ como lo llamaban indistintamente, situado al borde de la primada Carretera Central, era también conocido como ‘Majana’ -nombre que sin embargo tiene un gran simbolismo para los cubanos a partir de la última guerra de independencia de Cuba contra España librada a finales del siglo XIX, por estar relacionado estrechamente con el Lugarteniente General Antonio Maceo y Grajales, el ‘Titán de Bronce’.·

Los cafetines, cines, y tiendas como El Corte Inglés, El Tencen (Woolworths), la flamante sucursal de El Encanto o la Discoteca RCA Victor - donde podíamos escuchar gratis nuestra música predilecta, R&B y Jazz- entre otros establecimientos, le daban a la ciudad, a pesar de todo, cierto rango de distinción indiscutiblemente urbano.

Los personajes de la ciudad y sus alrededores eran antológicos. Desde el famoso burro Perico, que deambulaba la ciudad en su lento trotar y a quien conocí y alimenté de mi propia mano infantil, hasta aristocráticos jóvenes pendencieros y diletantes o sencillamente rebeldes con o sin causa que se jugaban a diario la vida en enfrentamientos con los agentes represivos de la agonizante dictadura de Fulgencio Batista, un militar de color de medio rango, que aunque ya había sido presidente del pais entre 1940-44, regresó al poder en 1952 mediante un cruento golpe de estado.

El Instituto de Segunda Enseñaza de Santa Clara era un nido de conspiradores, como lo era casi toda la ciudad, a pesar de las apariencias. La conspiradera era a diario y multifacética. Dentro de la clase obrera, el estudiantado, la gente del campo y la burguesía local; negros, blancos y mulatos de diversos estratos de la ciudadanía conspiraban contra la dictadura batistiana, de una u otra forma, comunistas y no comunistas.

Yo apenas tenía 15 años de edad y obedecía el toque de queda que imponía mi abuela. Tomás y sus amistades eran jóvenes mayores que podían estar en otras cosas (aunque él no fumaba ni ingería bebidas alcohólicas), como integrar un cuarteto musical, conspirar a su manera o participar en las actividades de los Boy Scouts.

Pero un buen día nos enteramos de que Tomás había dejado la membresía. No sé que lo impulsó a abandonar aquella organización que generaba altos valores cívicos. Tal vez haya sido el énfasis que le daba la institución a los preceptos católico-religiosos de los cuales Tomás se sentía ajeno, o la muerte trágica en actividades clandestinas de algunos de sus más íntimos amigos que luchaban contra el régimen por los laberintos de la ciudad. De cualquier forma, dejó de ser un Muchacho Explorador, para dedicarse por completo al teatro, su única y verdadera gran pasión.

Poco antes de fin de año, una limpia y fría madrugada de diciembre de 1958, las detonaciones espantaron a los pájaros negros del parque anunciando el preludio de la batalla final. Luego de varios dias de fieros combates, los jóvenes rebeldes de la montaña y el llano tomaron la ciudad, liberaron a Santa Clara y el primero de enero de 1959 triunfaría la Revolución.

El júbilo casi generalizado fue catársico y aunque durante un tiempo postergamos la idea de que nuestra querida ciudad seguía siendo después de todo una aldea, poco a poco la fuimos abandonando.

En 1961 Tomás se fue para La Habana con una beca a estudiar dramaturgia y al año siguiente yo obtuve otra para un Curso de Asesores Literarios. Terminado el curso regresé a Santa Clara a trabajar en la delegación provincial del recién creado Consejo Nacional de Cultura. Mi tarea consistiría en la captación de personas interesadas en actividades literarias y darle la asesoría requerida.

Esta y otras instituciones similares, formaban parte del impetuoso movimiento cultural emergente durante los primeros años de la Revolución, las cuales crearon las bases para una actividad cultural sin precedentes en el país -por supuesto, no exento de errores estructurales. Pero, este no es el motivo de estas memorias.

Luego de un año de rica experiencia y aprendizaje entre gente sencilla, en 1963 viajé a La Habana y me instalé en casa de mi madre en la barriada del Cerro para continuar mis estudios universitarios interrumpidos en 1960. Ni Tomás ni yo regresamos a la aldea.

En La Habana, iba a encontrarme con él a la salida del Seminario de Dramaturgia, ubicado en la Avenida Carlos III, relativamente cerca de mi Escuela de Letras. Allá compartía por igual con actores y dramaturgos cuyos nombres quedarían grabados en la historia teatral cubana de las últimas décadas del siglo XX.

Los fines de semana me invitaba almorzar en su beca residencial de Quinta Avenida y Calle 92, y andábamos hasta el Círculo Social Obrero Patricio Lumumba.

Tomás disfrutaba de las bondades de su estipendio académico viviendo en una casa duplex en Miramar, uno de los barrios más cotizados y socialmente segregados de todo el país. En sucesivas olas de emigración muchos de sus dueños engrosarían las colonias de cubanos expatriados.

En ocasiones nos dábamos un buen chapuzón en la playa y luego merendábamos en el otrora exclusivo Miramar Yacht Club, situado en Primera Avenida y Calle 92.

Aquel antiguo club privado fundado en 1924, renovado a mediados de la década de 1950, que no aceptaba ‘gente de color’ bajo ninguna condición, no importaba si fuera el mismo presidente de la República, había sido rebautizado con el nombre de un africano, lider independentista congolés asesinado a principios de 1961 por los colonialistas belgas. Ironías de la vida!

Durante aquella época nuestra amistad fructificó con mucha intensidad y en lo adelante, a lo largo de muchos y significativos incidentes que se escalonaron en nuestras vidas respectivas.

Tomás escribía con una intensidad afiebrada, en la mayoría de los casos a mano. Su caligrafía era preciosa, digna de la enseñanza que tuvo en el magisterio. El me llamaba Pedro Guamuta, el apelativo para los varones de la familia paterna en Santa Clara; yo le llamaba ‘tomasgopé’, como firmaba sus trabajos –todo en letra minúscula. Pero entre nosotros la mayoría del tiempo nos decíamos simplemente ‘hermano’. Confraternizaba más conmigo que con su hermano carnal. Nunca conocí a su hermana Mercedes ni a sus padres, sin embargo, años más tarde fue acogido con cariño en la vivienda del modesto solar donde yo vivía con mi madre y su marido en La Habana.

A lo largo de casi medio siglo de amistad, Tomás me confiaba sus aventuras y desventuras, sus desvaríos de alianzas en las cuales él persistía, todas condenadas al fracaso, más temprano que tarde. Primero con Nancy, la madre de su único hijo varón que todos conocíamos como El Pocholo; y luego con Selma, una hermosa jovencita afro-norteamericana con la cual duró un puñado de meses. De esta unión conservo copia de una foto tomada en el Palacio de los Matrimonios, de Prado, a mediados de la década de 1960. Ahí se ven los recién casados, Selma y Tomás, junto a un grupo de sus íntimos amigos. De un lado, el africanista y poeta Rogelio Martinez Furé, el difunto sociólogo Alberto Pedro y la gran poeta Nancy Morejón; del otro yo junto a la entrañable Sara Gómez, el único imperdonable e imposible amor de Tomás. ‘Sarita’ había fallecido antes de tiempo.

Sin saberlo o reconocerlo, aquel grupo formaba parte de un embrión que en un momento algunos lo tildarían como un núcleo aglutinador de seguidores del entonces Black Power y/o del movimiento de la Negritud.

Años más tarde, a finales de la década de 1970 solamente una vez vi, casi recién nacida, a Barbarella, su única hija con Dulce. En ocasiones la mencionaba, sobre todo luego de que la Editorial Letras Cubanas publicara en 2005 una selección de sus obras que brillantemente compilara Inés Maria Martiatu, nuestra “Lalita”, titulada El Bello arte de ser y otras obras. Tomás quería que su hija se sintiera orgullosa de él, le perdonara tanta ausencia paterna y lo reconociera como el hombre de letras que era.

Durante el largo tiempo que compartió su vida con la bondadosa amante y amiga de siempre, Teresa González, el pequeño apartamento que compartían en un edificio al fondo del hotel Habana Libre fue testimonio de incontables tertulias donde Tomás me obligada a escucharle la lectura de su último poema, la más reciente escena de una obra de teatro, un guión cinematográfico, una canción o su más reciente monólogo interior.

Yo no perdía la oportunidad de reciprocarlo con un poema, aunque era él quien me conminaba a que le ‘descargara’. Recuerdo lo divertido que la pasamos cuando le leí, y hasta dramaticé, Estoy en la Ciudad, un poema que había escrito por aquellos meses a mediados de 1964 que concluía con un toque de herejía para aquellos tiempos, pero que hoy, al cabo de poco más de cuatro décadas parece conservar la relevancia de un oráculo:

(…)

Vuelvo despacio a mi sombra a mi pretendida sombra

o al cine donde exhiben el filme inglés

Tres Tristes Tigres

pero es temprano aún y me da tiempo

para comprar el diario de las cinco horas

que trae en primera plana la foto del proximo

presidente made in USA

c'est un Noir

no, it's a Blackman

no, es un Negro

o Barbarella

es un Negro y se llama…

vuelvo la página y comienza a llover

con sabor a piña.

Son las horas necesarias para tomar de la mano

a mi joven mujer

y hundirnos en las butacas de terciopelo marrón

para ver las sorpresas del noticiero icaic.

Saludo a ??????????!!!!!!!!!!!!!

que me avisa con urgencia

me levanto de la voz

tomando a mi mujer por los senos

afuera es de noche

y el agua ya no tiene el sabor a piña.

La luz del cine es obscena. (2)

Discurrir sobre nuestros escritos era un placer que se prolongaba por horas y provocaba la iniciativa para simplemente conversar sobre sus dibujos, entonar una canción suya acompañandose de una guitarra imaginaria, o para caer de nuevo en la condición existencial de sus complicados romances, reales o imaginarios, casi siempre más fabulado el último que el anterior.

Tomás habia sido el guionista de dos notables películas del cine cubano: De cierta manera, de Sara Gómez, y La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea. Con la obra teatral Delirios y visiones de José Jacinto Milanés, obtuvo un premio nacional. Todas estas obras trataban de manera incisiva la problemática racial en Cuba en diferentes épocas de su historia.

Curiosamente, con mucha dignidad Tomás no comentaba las atrocidades que ciertos comisarios de la cultura cubana estaban cometiendo contra su persona y su trabajo intelectual. El virus nos infectaba a casi todos por igual, con mayor o menor intensidad.

Su actitud ante las adversidades, cualesquiera que éstas fueran era escribir, escribir y escribir, pensando siempre en el legado que podría dejar para la posteridad, porque a decir verdad, Tomás era una metáfora viviente de otra época -como una de sus obras teatrales, El Niche que vino del Futuro , alegoría dramática de la década del sesenta, inexplicablemente similar a la película norteamericana de 1984 The Brother from Another Planet, con guión y dirección de John Sayles.

Con Tomás aprendí a tomar bien en serio el arte y la literatura, a comprometerme profundamente con el oficio y vincularlo al legado de mis antepasados. No había alternativas. Recuerdo que al cabo del año de la captura y caída en combate del ‘Che’ en Bolivia en 1967, se celebró el Congreso Cultural de La Habana al cual asistieron escritores y artistas de unos setenta países que examinaron los problemas de la cultura en relación con el llamado Tercer Mundo.

Aunque aparentemente no reuníamos los requisitos para ser formalmente invitados al magno evento, sí asistimos a un simposio preliminar para el cual un grupo de nosotros preparamos un documento que presentamos en la Comisión 4 del Seminario de Estudios Afro-Americanos, titulado Aportes Culturales del Negro en la América. Entre los que participamos en la redacción de este documento estuvimos Marta Jean-Claude (cantante haitiana residente en Cuba), Sara Gómez, Gladys Egües, Georgina Duvalón, Angela Soto, Victor Mirabal, Tomás González, José Artigas y quien suscribe.

Nuestro documento estaba encabezado con un fragmento de mi poema homenaje a Frantz Fanon

Piel Negra

Máscaras blancas

Yo soy un centinela

Sentado sobre las cáscaras de un continente

Tumbado sobre el susurro de una paloma

Duerme la música en el alba

Vibra la bayoneta que lleva nombre de siglo

Duerme la música en el continente

Vibra su cuerpo herido que tiene nombre

De guerrillero.

(…)

Estábamos en 1968, Año del Guerrillero Heroico. El mundo seguía oliendo a pólvora y alucinógenos. La literatura y los debates teóricos reflejaban la exasperación del momento. Más adelante terminaré este pequeño poema. Nuestra ponencia comenzaba como sigue:

“El principal aporte cultural del negro en América es haber contribuido a la formación de verdaderas culturas nacionales, iniciando en Haití el movimiento anticolonialista americano, y participando como cubanos en los Cien Años de Lucha revolucionaria de este pueblo, convertido en vanguardia del movimiento de liberación anti-imperialista en esta tercera parte que llamamos América, de ese nuestro Tercer Mundo hambreado de redimir la esencia humana de su bestialiad esclavizadora y esclava”.

A la luz del momento, nos pareció incomprensible cómo a partir de entonces se intensificaron los conjuros malévolos contra nuestro grupo. Hoy, al cabo de 40 años, nos podría parecer que también estábamos adelantados en el tiempo para tales planteamientos, por inofensivos e ingenuos que hoy parezcan. Aún así, muchos de aquéllos y aquéllas que entonces nos criticaron con perniciosa agresividad, hoy pretenden ser voceros de tales reivindicaciones y se han sumado a la cola del vagón de nuestras convicciones.

Persistimos, y al calor del empeño individual y colectivo de gente de artes y letras es que se logró, por ejemplo, que a principios de 2008 el Partido Comunista de Cuba haya creado la Comisión para Celebrar el Centenario del Partido Independiente de Color (PIC). Esta decisión fue calificada por el ensayista y Premio Nacional de Ciencias Sociales, Fernando Martínez Heredia como ‘ …una ruptura tremenda frente a un mundo de silencio…’.

Fue así que en un sencillo acto celebrado el 7 de agosto de 2008 se colocó una tarja en la que fuera la casa del lider fundador del PIC, Evaristo Estenoz en la calle Amargura No. 63 entre San Ignacio y Mercaderes, en la Habana Vieja. El lugar es hoy sede del Grupo de Teatro Retazos. Allí se lee:

EN ESTE LUGAR SE FUNDO EL

PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR

EL 7 DE AGOSTO DE 1908

SU PRINCIPAL MISION FUE LUCHAR CONTRA EL RACISMO

Y POR LA PLENITUD DE DERECHOS PARA TODOS.

EL PUEBLO DE CUBA RINDE TRIBUTO A SUS HIJOS QUE,

TRAS LA INDEPENDENCIA, CONTINUARON PELEANDO

POR LA JUSTICIA Y QUE MURIERON DURANTE LA

SANGRIENTA REPRESION DE 1912.

COMISION ORGANIZADORA DEL CENTENARIO

Vale destacar aquí algunos elementos que a mi juicio resultaron significativos en todo este proceso lleno de reivindicadores simbolismos culturales. Primero, fue el libro de la historiadora suiza Aline Helg, Lo que nos corresponde – La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba 1886-1912, publicado en español por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana en el año 2000. La obra original en inglés,

Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality,

1886-1912, había sido publicada en 1995 por University of North Carolina Press, EEUU.

Segundo, en 2001 la cineasta Gloria Rolando Casamayor realizó el documental

Raíces de mi corazón, con asesoría de la propia profesora Helg. En la obra de Gloria Rolando se documenta la masacre de miles de cubanos afro-descendientes integrantes del Partido de los Independientes de Color. Y en tercer lugar, otro aporte al año siguiente fue precisamente la reimpresión en 2002, cincuenta años después, del libro de

Serafín Portuondo Linares, Los Independientes de

Color, a lo cual se refería el historiador Martínez Heredia .

A veces repasábamos estos temas en nuestros diálogos y monólogos electrónicos que ocasionalmente teníamos -él desde su autodestierro en Las Palmas de Gran Canaria y yo en Londres.

Un buen día recibo la sorpresiva invitación -la cual no pude corresponder- para la que sería la última de sus bodas, la más desastrosa de todas, según me confesara escuetamente cuando ya la Sra. Pino lo había echado de la casa embargándole gran parte de su obra pictórica, sus libros, cuadernos de notas y otras pertenencias que Tomás se negó a catalogar.

¿Por qué tan prolongado el silencio?, le preguntaba. Silencio por silencio. Luego, al cabo de varios días, respondía: ‘Me duele mucho’. A insistencia mía supe primero de su dolencia de Parkinson. Le pedí permiso para ir a visitarle. Un silencio mucho más silencioso. No sabía a que se debía. Luego aparecía nuevamente y deliraba de todo lo que le viniera a la mente. En otra ocasión que retomamos el diálogo después de un largo período me confesó que tenía cáncer en la próstata y estaba con un tratamiento muy fuerte.

El desenlace de su último ‘amor’ canario fue como el clavo virtual que sellaría su ataúd. Me había mandado fotos bonitas, con su ‘novia’ y sus buenas amistades, mirando a la cámara fotográfica, como si escudriñara el porvenir, tal vez presintiendo que por última vez festejaba su cumpleaños. Lo veía feliz, elegante, en plena forma. Pero ese ‘amor’ lo consumió tanto-tanto que cuando se separaron él no pudo llevar consigo casi nada de su vasta obra pictórica, literaria, o lo que de éstas quedaban. Ella, cuando habría presentido que su muerte era cuestión de meses más o meses menos, lo abandonó también.

Desconozco los términos de la ruptura, pero ya hospitalizado, Tomás me dijo claramente que preferiría morir a tener que regresar adonde ‘ella’.

‘No quiero verla más y quisiera regresar a Cuba’.

Y así fue, luego de una temporada ingresado en un hospital en Las Palmas volvería a La Habana.

Un grupo de sus más fieles amigos y amigas, le había ofrecido consuelo durante su enfermedad y hasta una de ellas lo acompañó en el vuelo transatlántico. Tanto en Cuba como en Gran Canaria las gestiones oficiales del gobierno cubano y sus organismos culturales, instituciones de salud, y de nuevo, sus mejores amistades, se pusieron de acuerdo para que Tomás llegara bien acompañado y con dignidad a La Habana, nuestra querida Habana. Luego de efectuarle chequeos pertinentes, los especialistas determinaron de que efectivamente, era cuestión de tiempo. El mejor que nadie lo sabía.

El lanzamiento de su antología de teatro y un cuaderno mío de poesia titulado Malecon Sigloveinte, editados por Letras Cubanas coincidieron en la Feria del Libro de La Habana en febrero de 2006. Cuando le comenté la coincidencia hacía poco tiempo que había comenzado a confrontar su mortalidad.

En enero de aquel año yo había recibido la sorpresa de un lindo comentario suyo luego de la lectura de Las Criadas de La Habana, pues le había mandado por correo postal un ejemplar de la primera edición (Editorial Plaza Mayor, Puerto Rico 2001). He aquí unas líneas:

“Querido Pedro: recibí tu novela y me la he comenzado a leer de inmediato. Mami está ahí, como si el espíritu de ella se estuviera canalizando a través de un escritor que no eres tú. Tú prestaste tu cuerpo a un espíritu que nació con luz. Yo la he querido mucho -no podía ser de otro modo- porque siempre me trató como a un hijo. Es uno de los seres más lindo con que me he visto cara a cara en este planeta. Tu novela es detallista como cuentan sus cuentos de ocasión todos los villaclareños. Cuentos que huelen y deleitan, que son tanto para el olfato como para el gusto.”

Meses más tarde, en julio me manda una reseña que publiqué en su totalidad en <www.afrocubaweb.com> titulada

La Visión Imponderable de Marta, la Doméstica (Impresiones después de mi lectura de la novela Las Criadas de La Habana de Pedro Pérez Sarduy). Les dejo este fragmento introductorio:

Aquella mujer, me recibió en una estrecha habitación de las múltiples cuarterías de uno de los barrios más populoso de La Habana, El Cerro. Todo era limpio, como si la habitación acabara de emerger del fondo del mar.

Aquel día coincidieron muchas cosas en la vida de aquella negra de pulcritud sublimada. Al verme se puso muy alegre. Yo tenía para ella toda la importancia que se le da en una casa a un hijo mayor. Para mí fue una de las muchas madres que me colmaron de ternuras y mimos. Ese día llegaba su hijo Pedro de Londres; pero hubo un incidente. Confundieron a nuestro Pedro con otra persona que se había marchado ilegalmente del país. Todo se aclaró convenientemente. Un chubasco de excusas; pero el suceso fue doloroso para una madre que ve el incidente a través de la cristalera oscura de la aduana de un aeropuerto. No podía explicarse lo que estaba sucediéndole a su hijo. Además, lo peor sucedería apenas unos minutos antes de mi llegada al hogar de Marta. Ella acababa de salir de un ritual –recibimiento de Olokun-, y al llegar a la puerta de su casa, se le había resbalado la tinaja de las manos. Había hecho este ritual porque se sentía enferma, y la ceremonia le aseguraba prolongar un poco más la vida.

Y la tercera complicación me la expresó en un aparte que conmigo hiciera: había descubierto la infidelidad en el que era su marido.

…

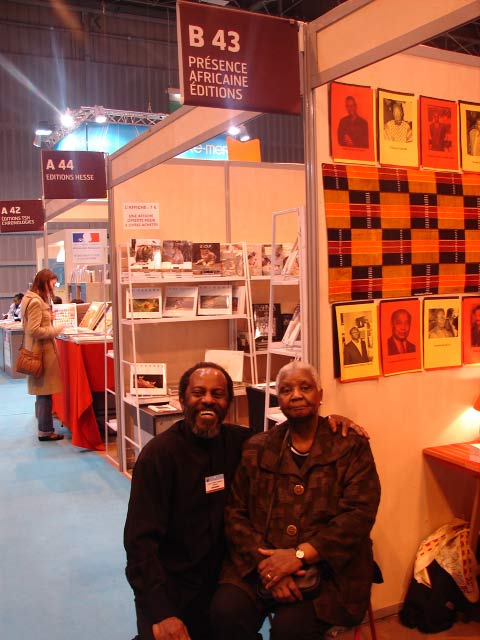

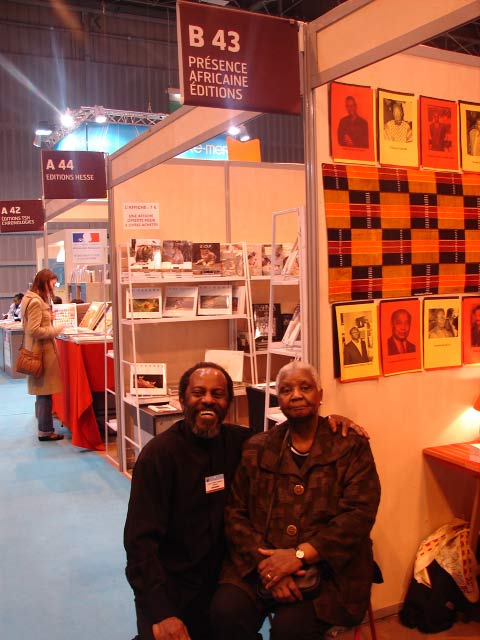

A mediados de marzo 2008 asistí a la presentación de la versión francesa de mi novela durante el Salon du Livre de Paris

-Les bonnes de La Havane

(3), publicada por Ibis Rouge Editions, con casa matriz en Matoury, Guyana francesa. Mi asistencia fue gratificada con lindas sorpresas.

En uno de mis primeros paseos por el recinto ferial para apreciar lo que se mostraba en los numerosos stands simétricamente ubicados en los inmensos salones de la Porte de Versailles -complejo de edificaciones al sur de Paris- me fui a tomar otro buen café con algunos de los autores y autoras que los días 14, 15 y 16 teníamos asignados para las Relaciones Públicas -entrevista con la prensa especializada, conversaciones con agentes literarios, firma de libros, etc.

De regreso, cada cual decidió tomar por su rumbo. En medio de mi entretenido paseo y sin atisbar dónde posaría mi atención, me percato que hacia mí encaminaba sus pasos una señora de cierta edad con la intención de hacerme una pregunta, obviamente en francés –sabía yo dónde estaban los kioskos de literatura africana.

No había tenido mucho tiempo de merodear, pues hacía poco había llegado a la Feria, pero en algún momento me había percatado de que detrás de donde estaba el stand de Ibis Rouge, estaban otros que a todas luces guardaban relación con la literatura africana y su diáspora, ya sea por las caras de origen africano de quienes atendían las instalaciones, o su colorida indumentaria. Le señalé hacia donde era y nos despedimos cordialmente.

La Feria estaba dedicada a Israel, por lo que se esperaba cierto tipo de protestas -lo cual se pudo apreciar ese día 15 de marzo en una de las calles principales aledañas a los recintos feriados donde miembros de la comunidad musulmana portaban pancartas alusivas; y el día siguiente con un cierre total de la Feria debido a una falsa alarma de que en algún lugar se escondía un artefacto explosivo. Esa tarde la Feria cerró completamente a media tarde debido a lo que felizmente se pudo comprobar fue una falsa alarma.

Aunque no pude dedicar mucho tiempo a urgar en las publicaciones, en realidad no encontré libros que cautivaran mi atención. La literatura desplegada ponía mucha atención editorial en libros con pretensiones sensacionalistas a la manera de biografías de personajes famosos o supuestamente célebres. También había una buena cantidad de títulos infantiles y juveniles, sobre todo en formato de historietas, juegos y algunos autores de regiones del mundo árabe e israelí –cada cual en su área, por supuesto. También estaban diversas empresas que demostraban las nuevas tecnologías del arte de la impresión digital -una sola persona frente a un solo equipo, cuya dimensión pudiera tener el volumen de una mesa profesional de billar, es capaz de producir centenares de libros en una jornada.

Cuando regresaba al territorio de Ibis Rouge descubro el de la prestigiosa casa editorial franco/africana, Présence Africaine y saludo a la señora que había depositado su fatigada anatomía en una silla a la entrada del stand. Era obvio que había encontrado su derrotero. Aproveché el momento para averiguar si era posible conseguir el número 57 de esa revista que en 1967 había compilado un fabuloso volumen multilingüe titulado Nueva suma de la poesía del mundo negro –una verdadera joya antológica de obligada consulta para especialistas y adictos.

Aunque no esperaba una respuesta afirmativa, pues años atrás había intentado infructuosamente conseguir un ejemplar, le hice la pregunta a una de las tres jóvenes de origen africano que atendían el stand, una de ellas del Maghreb, la región del sol.

Las otras dos estaban atareadas con unas golosinas. A la tercera, que tenía su correspondiente tarjeta colgante que la identificaba como Aïsha, le expliqué que yo estaba incluido en dicha antología poética, por lo cual mostraba un particular interés en conseguir una copia -aunque yo conservo un ejemplar que a duras penas ha resistido el manoseo, encajonamiento y trasiego desde que cayó en mis manos hace 40 años.

Aïsha se limitó a repetirme lo que ya sabia, es decir, ese número estaba super agotado, pero que le preguntara a Madame [Christianne] Diop, que ella había trabajado en la elaboración de ese número especial de la ‘Revista cultural del mundo negro’, pionera en su tipo, y con un gesto de la cabeza me señaló para la señora sentada a la entrada del kiosko.

Mme. Diop es la viuda del ilustre intelectual senegalés, Alioune Diop, fundador en 1947 de la revista Présence Africaine. Ambos habían trabajado arduamente en la difusión de las culturas de los países africanos y de la diáspora. De ahí que en el otoño de 1956, y junto a un grupo de ya notables escritores de diferentes países, el matrimonio Diop organizara en Paris el primer Congreso mundial de escritores y artistas negros, entre los cuales figuraron George Lamming, de Barbados; Jacques-Stephen Alexis y René Depestre, de Haití; Aimé Césaire y Frantz Fanon, de Martinica; Cheikh Anta Diop, David Diop y Léopold Sédar Senghor, de Senegal; Richard Wright, de Estados Unidos y Walterio Carbonell, de Cuba -entre otros.

|

|

Pedro Pérez-Sarduy y Mme Christianne Diop |

Luego de presentarme y establecer cierto rapport con Mme. Diop, mi entusiasmo inicial aumentaba cada vez que coincidíamos en algún punto del diálogo. Me preguntó varias veces por Walterio Carbonell. Me dijo que si todavía vivía. Igualmente quiso saber de Nancy Morejón. Aunque ya no controla los destinos editoriales de Présence Africaine, Mme. Diop seguía soñando con la publicación de una especie de sumario del libro Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén, de la ilustre poeta cubana.

Cuando estábamos ya por terminar nuestra improvisada y prolongada conversación, volvimos al tema inicial que era la famosa antología en el numero 57 de la revista. Mme. Diop me dijo que hacía tiempo estaban por reimprimirla, pero me recalcó que no lo había logrado porque ya no tiene la misma influencia editorial que otrora. Inclusive, me habló de la conferencia que la UNESCO auspició en 2006 para conmemorar los 50 años de aquel memorable congreso; también de su maravillosa visita a Cuba y finalmente me señaló que justo hacía un rato había conversado con la hija de Walterio Carbonell y me señaló hacia donde podría estar, pues había participado en la presentación de la versión francesa del único libro publicado de Walterio, titulado Cómo surgió la Cultura Nacional. Era justo al fondo de Ibis Rouge Editions.

Finalmente, con un suave abrazo me despedí de aquella distinguida dama, no sin antes tomarnos un par de fotos como testimonio de aquel inolvidable encuentro -al menos para mí. Luego me dirigí hacia el stand que mostraba diversos tópicos de escritores de descendencia africana. Bien ubicado se podía ver el afiche que anunciaba la versión francesa del libro de Walterio Carbonell, L’apparition de la culture cubaine, que la modesta casa editorial francesa Menaibuc, especializada en textos que tratan temas de África y el Caribe, había publicado en 2007 en una excelente traducción y notas de Maria Poumier.

Conversando con algunos de los que atendían el stand, me dijeron que Dora Carbonnel

(4) -una de las dos hijas francesas de Walterio Carbonell- volvería pronto, que la esperara. Me excusé para ir al stand de Ibis Rouge y al poco rato regresé. Et voilá! Ahí estaba Dora, la flamante cantante que me saludó a lo cubano, como si nos conociéramos de toda una vida.

Se puso contentísima cuando me escuchó hablar de su padre. Me confirmó lo que Mme. Diop me contara de que había conocido al joven y apuesto intelectual que fuera su padre cubano, y que se sentía muy feliz ese día. Fue como un destello mágico de luz que nos auguraba coincidencias, porque en aquel preciso instante no podíamos imaginar que antes de un mes, el domingo 13 de abril de 2008, su padre habría de morir a los 88 años de edad, a consecuencia de un fallo sistémico de sus órganos vitales.

***

Yo conocí a Walterio Carbonell entre 1963-64 en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), antigua residencia de Juan Gelats, propietario del banco de ese nombre y banquero del Vaticano en Cuba, en el frondoso y ecléptico barrio residencial de El Vedado, en La Habana.

Walterio llamaba mucho la atención por su esmerada pulcritud en el vestir. Siempre de saco, cuello, corbata y zapatos bien pulidos, con lo cual se incluía entre los gentilhommes del momento, una especie en proceso de extinción que pululaba en selectos circulos intelectuales de La Habana con impecable elegancia en momentos en que aquella indumentaria era considerada como una manifestación de rezagos burgueses. Pero Walterio era marxista y tampoco creía en esas alucinaciones. Sin importarle las altas temperaturas, porque él no sudaba, por ahí se le veía llegar a media tarde, fresco como si hubiera disfrutado de una buena siesta, altanero, bien acicalado y dejando a su paso un halo de buena agua de colonia mezclado con el humo de su perenne cigarrillo de picadura negra, listo a improvisar polémicas tertulias en los jardines de aquella señorial mansión de 17 y H.

¡De dónde había salido aquel hombre de edad realmente incalculable!

No recuerdo el momento exacto en que nos descubrimos, pero siempre estaba al tanto de lo que escribían los jóvenes escritores de descendencia africana, lo que leíamos y lo que pensábamos.

De buenas a primeras comenzó a prestarme atención y a disfrutar de mi poesía -a tal punto que todavía atesoro la copia que me obsequiara de su ya célebre libro, con esta dedicatoria de puño y

letra:

“A mi poeta preferido Pedro Sarduy,

la única voz verdaderamente nueva en la poesia cubana

(fdo) Walterio Carbonell Octubre 21 1965”

Antes de llegar ese momento, en nuestras habituales conversaciones Walterio hacía tímidas referencias de su vida en Francia, aunque en ningún momento entraba en detalles. Era hablador y campechano, oriental al fin y al cabo, pero discreto en todo lo relacionado a su vida personal. Por lo general, se comportada como todo un caballero que no precisaba estar alardeando acerca de las mujeres con quiénes había estado, pero era obvio que a su paso había dejado huellas indelebles.

Como yo era estudiante de Lengua y Literatura francesas en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, me deleitaba escucharlo hablar de su vida de estudiante en la prestigiosa Universidad de la Sorbona y anteriormente en la Universidad de La Habana, donde había cursado Leyes y había sido compañero de estudios de Fidel Castro Ruz, con quien había tenido cierto tipo de relación personal e ideológica -de lo cual podía interpretarse que en algun momento fueron amigos y/o camaradas.

Walterio se identificaba siempre como un hombre que detestaba cualquier tipo de impertinencia oportunista. Como hombre de noble estirpe, tampoco tenía necesidad de inflar globos. Nunca sentí que exagerara o mintiera. Lo que sí me di cuenta casi inmediatamente de haberle conocido fue de que era un hombre propenso a emitir los más imprudentes y coloridos criterios en los lugares menos apropiados y ante una audiencia aparentemente indispuesta para tolerar tales comentarios -osadía por la que tuvo que pagar un precio -a pesar de que durante su estancia en Paris, hizo ondear la bandera del 26 de Julio en la Torre Eiffel.

Aunque pudiera resultar demasiado halagador de su parte y pretencioso en lo que me concierne, el hecho de revelar por primera vez la dedicatoria de su libro, es con el fin de marcar puntos de convergencia también con Walterio -a despecho de algunas personas que le rodeaban en aquella época y lo consideraban un pedante intelectualoide esnobista de lengua muy suelta. Nada más lejos de la verdad.

La primera vez que escuché el nombre de Frantz Fanon, fue de boca de Walterio Carbonell. No solamente me hablaba de su encuentro con él, sino que puso entre mis manos un ejemplar de la primera edición francesa de Les Damnés de la Terre, publicado en 1961 por la editorial François Maspero con ese prefacio demoledoramente premonitorio de Jean Paul Sartre.

La primera impresión cubana fue por Ediciones Venceremos en 1965 con el título de Los Condenados de la Tierra. Precioso libro de lacerante humanidad combativa. En 1967, el Instituto del Libro lanza Piel Negra, Máscaras Blancas. Una verdadera joya. Nunca olvidaré aquella cita del Discurso sobre el Colonialismo, de Aimé Césaire que encabeza la ‘introducción’ de la versión cubana:

“Yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, la genuflexión, la desesperación, el servilismo”. La lectura de aquellos dos libros se había convertido en mi brújula.

No en balde la poesía que por entonces yo escribía era tan social, épica, mitológica, surrealista. Con la literatura que me proporcionaba Walterio la hacía poéticamente más militante y sensual que la norma lírica de mis correligionarios. Creo que de ahí surge su respeto hacia mis escritos. Así termina el poema que mencioné anteriormente:

Piel Negra

Máscaras blancas

Soy un centinela

Sentado sobre las cáscaras de un continente

Cuidando el sueño golpeado de una paloma blanca.*

Walterio hacía poco tiempo que había regresado a Cuba luego de haber vivido y trabajado en países de Europa y del Maghreb. Nunca mencionó ni tampoco me interesó indagar por qué lo habían devuelto de Túnez, donde había servido en el nuevo cuerpo diplomático del gobierno revolucionario cubano, pero todos sabían que había sido castigado por un incidente automovilístico con consecuencias fatales.

Literalmente, me había abierto su excelente casa, su biblioteca y allí aprendí muchisimo. Yo era pobre, pero Walterio no. Su familia había tenido tierras que habrían sido cedidas o expropiadas, y por supuesto, una posición económica tan desahogada que le había posibilitado hacer carrera universitaria en Cuba y en Europa. Era uno de los pocos cubanos negros que yo había conocido hasta entonces que tenía, tanto él como su familia, una educación académica sólida. De ahí mi admiración por él -como la manifestaban enfáticamente varias mujeres de diversas edades, clases sociales y origen étnico -aunque por motivos diferentes.

Es así que yo conozco a aquel hombre nacido en Jiguaní, en la antigua provincia de Oriente, que me empieza a llenar un vacío cultural que no me ofrecían los estudios superiores, donde la norma era repasar de punta a cabo la historia del mundo occidental europeo. Lo poco que yo sabía mediante mis lecturas más o menos progresistas e independientes, él me lo complementaba con sus libros y conocimientos personales. Un hombre de superlativa integridad, impregnado de un profundo amor por Cuba, su historia y respeto por nuestros antepasados.

Me abrió las puertas de su casa para que yo trabajara en su máquina de escribir. Nunca había visto tantos libros en una habitación como era la biblioteca de la casa de Walterio en una estrecha calle de Centro Habana.

Almorzaba con él en la mesa de caoba del comedor. A veces hasta le decía a su madre, muy amable, sencilla y culta, que si él no estaba y yo llegaba y coincidía con el almuerzo, que me sirviera, por favor. A mi me daba muchísima pena, pero el hambre es mala consejera.

Cuando leyó mis poemas, tecleados por aquí y por allá, fue que me convertí en su inédito poeta preferido. A mediados de 1965 me sugiere que participe en el próximo Premio Casa de las Américas, de la prestigiosa institución cultural fundada por Haydé Santamaría, a pocos meses del triunfo revolucionario.

Yo era mecanógrafo de academia y podía teclear a alta velocidad con todos los dedos, sin mirar donde caían. Su Remington estaba en excelentes condiciones. En ella preparé mis poemas que él supervisó y me ayudó a compaginar. Finalmente en persona entregué a la recepcionista de Casa el sobre de manila grande sellado que contenía el original y tres copias de mi poemario.

La noticia del resultado me sorprendió. Supe, por algunos miembros del jurado que yo hubiera obtenido el primer premio de aquel concurso literario otorgado en febrero de 1966, si a última hora no hubiera llegado del extranjero un manuscrito, sin copias, de un precioso poemario titulado Poesía de paso, la derrota y otros poemas, del conocido poeta chileno Enrique Linh. A mí me otorgaron la primera mención con Surrealidad. Me siguieron Roque Dalton, de El Salvador; César López y Luis Suardíaz, de Cuba; César Calvo y Francisco Bendezú, de Perú.

Todos aquellos poetas premiados habían publicado y tenían mucha más trayectoria como escritores que yo, el novísimo. El jurado de poesía fue de primera lid. Jorge Zalamea, de Colombia; Gonzalo Rojas, de Chile; José Emilio Pacheco, de México, y Pablo Armando Fernández, de Cuba.

¡Qué febrero aquél! En mayo iba a cumplir 23 años de edad.

Pero el tiempo pasa sobre monturas de silencio. Muchos años más tarde, en el libro Afro-Cuba: an anthology of Cuban Writing on Race, Politics and Culture (Melbourne/London 1993) compilado junto a la historiadora británica Jean Stubbs, dimos a conocer a los lectores de habla inglesa un capítulo de ese único y autofinanciado libro-bolsillo de Walterio Carbonell de apenas 120 páginas.

Ahi también aparece un trabajo de Tomás González Pérez titulado ‘Memoria de una cierta Sara’, previamente publicado en un número especial en 1990 de la revista Cine Cubano, dedicado precisamente a ‘Sarita’, que había fallecido en

1974. La version en castellano, Afro-Cuba: una antologia de escritos cubanos sobre Raza, Politica y Cultura, fue publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico en 1998. La versión en inglés, casi agotada su tercera edición, pudiera encontrarse en tiendas especiales y aeropuertos de Cuba.

No solamente en el caso de Walterio, pero la gran mayoría de los colaboradores de ese libro nunca antes habían tenido la oportunidad de saborear un fragmento de su obra incluida en una respetable publicación académica extranjera enteramente dedicada a explorar la vigencia de la herencia africana en la cultural nacional.

Nuestra intención con darle prioridad a la versión inglesa, fue responder en cierta medida a los comentarios implícitos en el libro Castro, the Blacks and Africa, del sociólogo Carlos Moore, nacido en Camagüey, Cuba de padres inmigrantes de Jamaica y Barbados, respectivamente.

En ese libro publicado en 1988 por el Center for Afro-American Studies de la Universidad de California, en Los Angeles, EEUU, este autor dio a entender que un grupo de escritores e intelectuales cubanos afro-descendientes había sido reprimido por estar agrupados en torno a la figura de Walterio Carbonell que supuestamente lideraba un movimiento de la Negritud de filiación Blackpantheril.

Yo había conocido a Carlos en Santa Clara en 1960, precisamente en aquel Parque Vidal hasta hacía poco segregado, en ocasión de una visita al país natal luego de su exilio voluntario en EEUU -y habíamos conversado mucho sobre nuestras expectativas del joven proceso revolucionario. En esa ocasión él acompañaba a un grupo de afro-norteamericanos que pretendía conocer en unos días, ‘la verdad de la revolución cubana’.

Luego nos re-encontramos en varias ocasiones ya auto repatriado en La Habana donde se instaló durante unos años. El mismo ha escrito bastante sobre este período. Mis comentarios solamente han contribuido a la polémica en torno a este autor y lo que me atañe al respecto. Pero eso es otra historia que no viene precisamente al caso hic et nunc.

Lo cierto es que ese movimiento solamente existió como tal en la afiebrada mentalidad oportunista de algunos comisarios de turno, de lo cual Carlos se hizo eco, independientemente de que las simpatías hacia la lucha por los derechos civiles de los afro-norteamericanos eran evidentes, explícitas y a todas las instancias, desde la gente ordinaria hasta la alta dirigencia del país.

En ese sentido, la máxima expresión de solidaridad tuvo lugar en un acto multitudinario en la Plaza de la Revolución a mediados de 1972, en ocasión de la visita que Angela Davis hizo a Cuba luego de su puesta en libertad propulsada por un movimiento mundial a favor de su causa, del cual Cuba formó parte activa.

En resumen, era obvio que muchos de nosotros mostráramos interés por la aparente ingenuidad de alguno de sus cuestionamientos sobre la historia de Cuba: ¿"acaso la cultura popular, cuya fuerza reside en la tradición negra, no es tradición cultural"?

Al mismo tiempo, Walterio se nutría del conocimiento teórico de los exponentes de la Negritud -entre ellos Fanon, Césaire y el mismo Senghor, cuya obra poética era apenas conocida por un puñado de noveles autores entre nosotros.

Debo añadir que en 1997-98 y durante la elaboración de nuestro segundo libro Afro-Cuban Voices On Race and Identity in Contemporary Cuba (University Press of Florida, 2000), entre los prominentes intelectuales y artistas cubanos afro-descendientes que quise entrevistar figuraba Walterio Carbonell. Sin embargo, su precario estado mental no me permitió establecer con él un diálogo coherente y desistí de incluirlo.

Walterio jamás se recuperó de las vejaciones sicológicas inflingidas años atrás, las cuales lo marcaron hasta el final de sus días, a pesar de ciertas compensaciones oficiales. Aun así, desaliñado y físicamente tirado al abandono, aquel hombre estuvo lo suficientemente lúcido como para rechazar cualquier tipo de jubileo considerado a deshora.

Cuando un grupo de autores cubanos afro-descendientes le organizó un homenaje en la UNEAC por la inminente reimpresión de su libro, el propio Walterio declinó asistir a dicho encuentro. Esto fue en la primavera de 2006. Cuarenta y cinco años después de su primera edición, la Biblioteca Nacional Jose Martí publicaría su ensayo.

Roberto Zurbano, Tato Quiñones, Tomás Fernández Robaina y quien suscribe, entre otros autores, formamos parte de esos ‘ahijados’ de Walterio a quien le rendimos tributo en el panel de un modesto simposio. El evento sirvió para destacar la trascendencia de su exigua obra publicada, y para resaltar que Walterio Carbonell no había muerto todavía, como había difundido quien fuera su buen amigo el escritor catalán Juan Goytisolo.

A la vez que brindamos con aguardiente de caña por él, tratamos de disipar el rumor sobre una muerte anunciada con tres años de anticipación.

…

En agosto 2007 se celebró en el Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ghana, en Accra, la Primera Conferencia Internacional de Estudios Multidisciplinarios Afro-hispanos. En una de nuestras excursiones, visitamos el infausto Castillo de Elmina.

La primera vez que escuché acerca del Castillo de Elmina, fue de labios de mi profesor de estudios afro-cubanos, Rogelio Martinez Furé. No estoy seguro si fue en alguna ocasión formal o informal, pero sí sé que ocurrió durante aquel primer Curso de Asesores Literarios que dentro del pionero movimiento de Instructores de Arte, se impartió en 1962. Las aulas estaban en el sexto piso del rebautizado Hotel Habana Libre -antiguo Habana Hilton.

|

|

Castillo de Elmina |

El Castillo de Elmina no es un castillo cualquiera. En 1482, los portugueses lo construyeron justo al lado de la playa, como un centro de comercio donde se acopiaban las mercancías provenientes de Europa que eran cambiadas por el oro que abunda en esas tierras de la costa occidental de África. Así funcionó durante años, pero cuando se inició la conquista de América, empezó a aumentar la demanda de esclavos para el Nuevo Mundo. Entonces el castillo se convirtió en un enclave estratégico totalmente dedicado al comercio de piezas de ébano, como le gustaba decir a René Depestre, ese poeta Mayor haitiano. En consecuencia, los almacenes del castillo se transformaron en mazmorras.

Escuchar a Rogelio hablar de África, cuna de la humanidad, escenario de una de las más antiguas civilizaciones del mundo, nos transportaba hacia alguna parte del continente, y nos parecía que eran sus poetas, el ritmo del tam-tam y la kora los que nos sosegaban, porque Rogelio respira África apasionadamente y con vehemencia nos la quería enseñar.

Aunque parezca mentira, en aquel preciso momento Rogelio todavía no había pisado tierra africana de verdad. Había participado en la fundación del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, y las primeras giras internacionales no tendrían lugar hasta 1963. En una de esas oportunidades visitó Ghana, y desde luego, sus monumentos.

Para Rogelio, la memoria histórica del Castillo de Elmina es el ‘Castillo de los Esclavos’. La edificación está comprendida entre los 20 castillos levantados a lo largo de la llamada Costa de Oro, uno de los mayores mercados de esclavos donde se daban cita los grandes traficantes.

Nunca sabremos con exactitud la cantidad de prisioneros que pasaron por los calabozos de Elmina antes de ser embarcados como simples mercancías y contra su voluntad hacia el Nuevo Mundo, porque esa página tan horrible de la historia de la humanidad duró casi 300

años.

|

|

|

La Puerta de no Retorno en el Castillo de Elmina |

Ahora como patrimonio de la humanidad, restaurado y pintado todo de blanco, menos las mazmorras que han permanecido casi idénticas, en un lugar bien visible del edificio encontramos esta inscripcion:

Para recuerdo eterno de la tragedia vivida

por nuestros antepasados.

Que descansen en paz los que murieron.

Que encuentren sus raíces los que han vuelto.

Que la humanidad no perpetre jamás

crímenes semejantes contra otros seres humanos.

Nosotros, los que hoy estamos vivos,

nos comprometemos a ello.*

Aunque ya nos habían advertido del impacto que esa visita pudiera causar en algunos de los visitantes, la catarsis fue colectiva al cabo de la hora que duró el recorrido con un experto guía nacido y criado en el mismo poblado de pescadores de Elmina. Su narración podría compararse con la letanía de un auténtico griot. Ahí, señalaba con vehemencia, frente a nosotros estaba la Puerta sin Retorno, por donde una a una las piezas de ébano ingresaban en los galeones, aunque ahora con el paso del tiempo el mar se había retirado

considerablemente.

|

|

Guia del Castillo de Elmina |

Para sacudirnos el alma, un grupo de nosotros deambulamos por la playa, bastante alejada del castillo desde donde partieran los antepasados de muchos de los que participábamos en la conferencia. Para reanimarnos, espontáneamente comenzamos a palmear, danzar y hasta interpretar distintos cantos de origen africano a manera de loas de todos y todas los que regresamos y a nombre de los que no pudieron regresar.

En ese preciso momento pensé en alta voz en mis maestras y maestros; en todos aquellos y aquellas que de una manera u otra contribuyeron a mi formación y a mi concientización. Sobre todo, pedí salud para quiénes la tenían quebrantada o estaban al final de su viaje y al encuentro con nuestros ancestros. Para ellos y ellas fueron nuestras libaciones. Omí o Yemayá!

Que decansen en paz los que murieron.

1) Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Santa Isabel de las Lajas,

antigua provincia de Cienfuegos 1919-1963) cantante y compositor

cubano, considerado por muchos el más importante de todos los tiempos.

Regreso al texto 1

2) Este poema fue incluido en el cuaderno Como una Piedra que Rueda,

premiado en el concurso literario de la UNEAC en diciembre de 1967.

Coincidencias son que unos 10 años más tarde, Tomás le pusiera

Barbarella a su única hija y que en 2008 pudiera avisorar que el “…

próximo presidente made in USA (…) es un Negro y se llama…” El

pequeño libro como tal fue censurado severamente en aquella ocasión y

nunca se publicó. Sin embargo, el poema fue incluido en la selección

titulada Malecón Sigloveinte, publicada en 2005 en La Habana por

Editorial Letras Cubanas.

"I slowly come back to my shadow my surprised shadow

or the cinema running the British film

Three Trapped Tigers.

But it's still early and I have time to buy

the five o'clock daily with its front page photo

of the next president made in USA

C'est un Noir

No it's a Black man

No, es un Negro

or Barbarella

He's Black and called...

I turn the page and

it begins to rain the taste of pineapple.

It is time enough

to take my young woman by the hand

and sink into the velvet maroon seats

to see what the ICAIC newsreel has in store

I greet !!!!!!!!??????????

who warns me with urgency

I get up from the voice taking my woman by the breast

outside it is night

and the water is no longer pineapple tasting.

The light of the cinema is obscene."

Regreso al texto 2

3) Finalista concurso literario Prix des Amériques Insulaires et de

la Guyane ‘Prix Amédée Huyghues Despointes, Guadalupe, junio 2008; y

en agosto Prix du Livre Insulaire (Ouessant 2008) Francia

Regreso al texto 3

4)Así escribe su apellido, tal y como apareció en el listado de los

participantes del mencionado congreso en 1956 (N.del A)

Regreso al texto 4

|

![]()

![]()